La fonte des glaciers

Gletscher haben einen grossen Einfluss auf den Wasserhaushalt in den Alpen, da sie Wasser langfristig speichern können. Während Trockenzeiten können sie Wasser freigeben und sorgen dafür, dass Gewässer nicht austrocknen, selbst wenn es über längere Zeit nicht regnet.

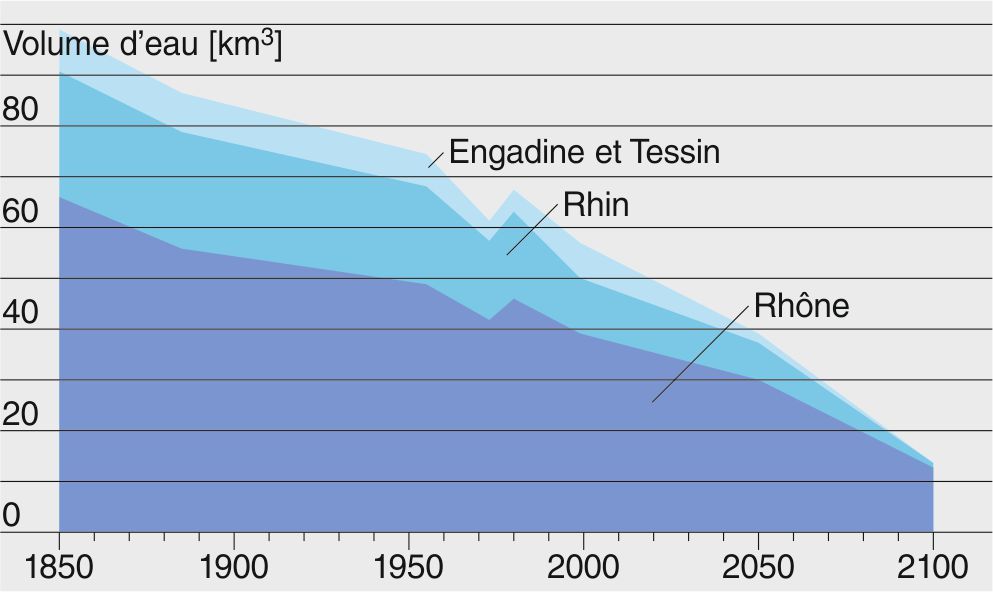

Seit dem Ende der kleinen Eiszeit ist ein Rückgang der Schweizer Gletscher zu beobachten. Bereits rund die Hälfte des Eisvolumens ist seit dem letzten Höchststand (gegen Ende des 19. Jahrhunderts) verloren gegangen. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren verstärkt: Durch die Kombination aus wärmeren Temperaturen und immer weniger Schnee verlieren die Gletscher immer stärker an Masse.

Da die Gletscher träge auf Klimaänderungen reagieren, ist ihre Ausdehnung unter den heutigen Klimabedingungen immer noch zu gross. Selbst wenn das Klima so bleibt, wie es heute ist, werden sich die Gletscher also weiterhin zurückziehen, auf rund die Hälfte des heutigen Eisvolumens.

Aktuelle Prognosen sagen jedoch weiter zunehmende Temperaturen voraus, wodurch die Gletscher bis Ende Jahrhundert auf 20 bis 30 Prozent des heutigen Volumens schrumpfen werden.

Referenzen und weiterführende Literatur

Dezember 2025, Basil Stocker, auf Basis des Berichts Wasser in der Schweiz – ein Überblick